ヨハネによる福音書の著者ヨハネと12使徒の一人であるヨハネは別人とも言われています。他にも、新約聖書ヨハネの手紙(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)とヨハネの黙示録の著者ヨハネと同一人物であるかどうかということは今日でも学者たちの間で議論されていますので、定かではありません。

ヨハネは漁師ゼベダイの子で、ヤコブの兄弟です。ペトロ、アンデレ、ヤコブと共に、ゲネサレト湖でイエスと出会い、イエスの弟子となりました。彼は兄弟ヤコブと共に、ボアネルゲス「雷の子ら」というあだ名を付けられ(マルコ3:17)、ヤコブと共にイエスの変容の出来事(マルコ9:2~8)を目の当たりにするなど行動を共にし、ペトロを含めて弟子たちの中心人物でした。

ヨハネによる福音書で、彼はイエスの愛した弟子のひとりとして登場し(13:23、19:26等)、イエスは十字架上で彼にご自分の母親の世話を託しました(ヨハネ19:25~27)。彼はまた、マグダラのマリアからイエスの復活を聞いた時、ペトロと共に墓が空であるのを発見して復活を信じ(ヨハネ20:1~10)、またティベリアス湖畔で復活のイエスを最初に認めました。

イエスの昇天後、彼は十二使徒の一人としてエルサレム教会を支え、ペトロと共にエルサレムの神殿で足の不自由な男性を癒します(使徒3:1~10)。またソロモンの回廊でペトロと説教をしているところで、ユダヤ人たちに捕らえられ、議会で取り調べを受けて牢に入れられますが、釈放されて、教会の信徒たちを励まし、大きな働きを担っていきました(使徒3:11~4:31)。後にパウロは、ヨハネをペトロ、ヤコブと共に、エルサレム教会の柱として名前を上げています(ガラテヤ2:9)。

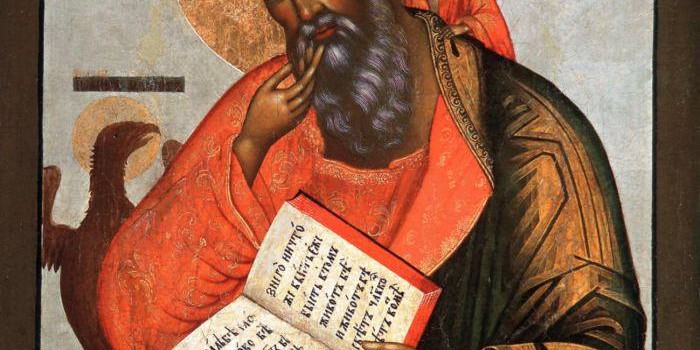

後にヨハネはエフェソで宣教し、皇帝ドミティアヌスの迫害によってパトモス島に流され、そこでヨハネの黙示録を書いたと言われています。そして再びエフェソに帰還し、福音書と手紙(ヨハネの手紙)を書き、紀元100年に高齢で死去したと言われています。

紀元200年頃にエフェソで彼の墓が建てられ、4世紀頃に東方教会でヨハネを記念する日(祝祭日)が定められたと言われています。